Uma imagem pode matar, afirma Marie-José Mondzain. E, depois, deseja-se exibir a vingança. Assim, vemos representações diversificadas na história da arte. Imagens de morte, imagens que matam. Convivemos, hoje, com divisões radicais que remetem a momentos históricos, tais como os da revolução cristã, a doutrina que fez da imagem “o emblema de seu poder e o instrumento de todas as suas conquistas”. 1 Mas, imediatamente, culturas não icônicas responderam e, ainda hoje, respondem não só devido à discordância em relação à equivalência de um Deus-imagem, como em função da impossibilidade de fazer caberem todos no espelho dessa equivalência. “Todos” – utopia jamais resolvida. Portanto, só nos é dado lidar com equivalências, equiparações, símbolos, alegorias. Se não for pela força da lei, como haver humanidade? E a imagem se aproxima ou se distancia da vida real, de povos previstos nas traduções, cabendo por negociações e catequeses em crenças universais, enquanto outros seguem desconectados. A linguagem, a palavra, também lida com tal impossibilidade fadada à incompletude: a tradução.

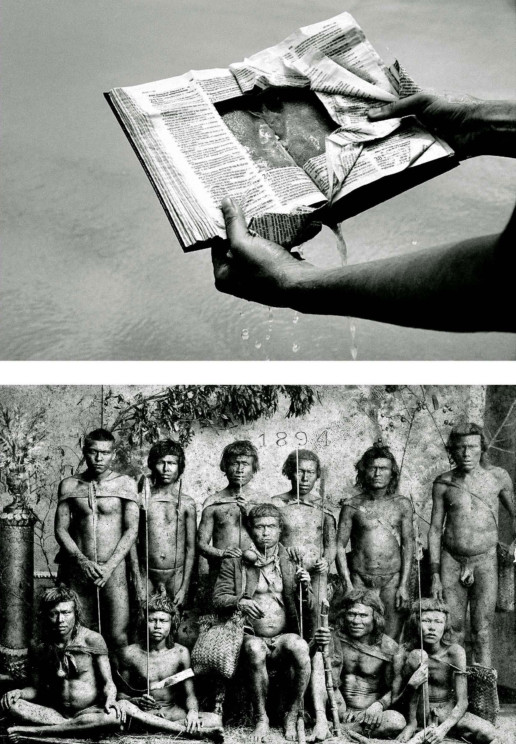

Regina de Paula, em Sobre a areia, se apropria de Bíblias, em diversas traduções. Ali, a artista retira da doutrina monoteísta, seu signo escrito, seu álibi. Roland Barthes nos explica que a grandeza do mito é ter e ser como um álibi, capaz de se adaptar a diferentes tempos e locais. A Bíblia, então, é, antes de tudo, um álibi cuja tradução se deu por força, por violência. “A violência (…) não é um objeto”, dirá Mondzain, mas “a manifestação abusiva da força. A violência designa um excesso”.2 Regina, então, se entrega aos excessos: leva o livro sagrado junto ao mar, como se o ofertasse à natureza, como um presente, uma dádiva. Porém, os gestos se fazem em contracepção, transformam-se em imagens de destruição das páginas, desprendimento da encadernação, desmanche e impossibilidade de leitura. Mas, ao mesmo tempo, nos perguntamos: a Bíblia é um livro para ser lido? Sim, um livro fadado à tradução. “Os livros”, nos diz a canção, “são objetos transcendentes e podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro”. 3 Na Bíblia, coadunamos o “valor de culto” e o “valor de exibição”, como Benjamin nos explicou, diante de quaisquer objetos advindos da reprodutibilidade industrial, juntando, de vez, arte e religião. 4 Fato é que a série fotográfica de Regina de Paula tensiona a relação entre livro e visibilidade. A visibilidade, nos esclarece Mondzain, “desferiu um golpe no livro, do qual se decretou a fragilidade e a lentidão, quando comparadas à glória imediata e visível da encarnação e da ressurreição da imagem do Pai”. 5 As imagens emblemáticas, então, venceram as palavras,tornaram-se alfabetização, por longas alamedas das catedrais, funcionando como ornamento e texto, cinema e história em quadrinhos. Imagens que, na maioria dos casos, não possuíam corpo. Imagens “coisas e não coisas”. 6 E “a história da encarnação é a lenda da própria imagem”. 7 Portanto, as imagens precisavam de encarnação. Enfim, vemos o deserto descortinar-se em imagem, frequentando as paredes das igrejas e as ilustrações das Bíblias, pinturas e afrescos.

O deserto, lugar, segundo Blanchot, para a palavra profética, aquela que, mesmo sem testemunha, vivencia a errância, o nomadismo. “A fala profética é errante”, opõe-se à estabilidade e à fixação. A Bíblia guarda, com isso, sua existência nômade, “móvel” 8 e sempre traduzível, pois tem somente o deserto como lócus, precisa conquistar a linguagem de uma terra prometida, uma promessa.

Há povos, como os hebreus, que só começaram a existir no deserto, “aquele lugar sem lugar onde somente a aliança pode ser concluída e ao qual é preciso voltar constantemente, como ao momento de nudez e de extração que está na origem da existência justa”. 9 Regina de Paula, ao lidar com as imagens, os objetos, a cidade, busca essa nudez. Vê a praia e projeta linhas, coordenadas de perspectiva. As obras tratam, eminentemente, de aliança. A aliança entre o homem e os templos, a aliança entre os diversos pavimentos de um prédio, exercida por escadas rolantes; os corredores em aliança e condução por caminhos serpenteados. Mas, como bem sabe a artista, o excesso de aliança, de conexões, gera o labirinto, a imagem dos caminhos na angústia de não se encontrar a saída. A aliança, então, precisa ser flexível, adaptar-se, como o álibi de Barthes e a fita de Moëbius, ampliada por Lygia Clark.

Ismael é, no texto bíblico, o excluído da aliança, já que seu meio-irmão, Isaac, nascido depois, foi o deflagrador da aliança entre Abraão e Deus. Inevitável que se rasgue a Bíblia. Agar, escrava de Sarai, esposa de Abraão, tem de seu patrão um filho bastardo, Ismael, não reconhecido. Enquanto Sarai, sabendo do ocorrido, destitui Agar e seu filho de qualquer regalia, ou mesmo de sobrevivência, expulsando-os para o deserto. Ainda assim, a escrava se humilha, diante da sua proprietária, mas, depois de quatorze anos é expulsa novamente, já que Sarai conseguira ter um filho legítimo, Isaac. Mas, como em toda fala profética, nos termos de Blanchot, “de repente, um homem se torna outro”. 10 Nas anunciações de anjos, Abraão é informado que seus dois filhos trarão alianças, darão origem a povos e nações, Ismael, aos árabes, e Isaac, aos judeus.

Agar e Ismael são citados no poema de Castro Alves “O navio negreiro”, figurando, justamente, na saga de escravos, de povos “filhos do deserto”, vindos no “tombadilho” do navio, “Negras mulheres, suspendendo às tetas/Magras crianças, cujas bocas pretas/Rega o sangue das mães”. E diante da pergunta de quem são esses desgraçados, o poeta responde: “São mulheres desgraçadas (…) Como Agar sofrendo tanto/Que nem o leite de pranto/Têm que dar para Ismael”. Inevitável, diante de tais imagens, levantarmos os gestos da vingança, da mágoa, da violência, de quem escraviza e de quem é escravizado. “Eu deliro ou é verdade?” Perguntará Castro Alves. 11“É necessário admitir”, dirá Mondzain, que as imagens “se encontram a meio do caminho entre as coisas e os sonhos, num entre-mundo, num quase-mundo, onde talvez se joguem as nossas dependências e as nossas liberdades”. 12

Inevitável que essa violência suspenda “a passagem do ato”, como faz a artista ao atribuir o gesto de rasgar a Bíblia a Ismael e o de lançá-la ao mar a Eder. “Não nos interrogamos acerca do que a imagem faz”, afirma Mondzain, “mas do que ela faz fazer”. 13 A imagem “faz fazer” Regina de Paula pensar na destruição ou no atirar das Bíblias ao mar. “Faz fazer” a artista, em viagem a Jerusalém, pensar no templo na palma da mão, colocando-o como escala, comparando o mundo feito de areia com o outro, edificado.

E aqui vemos nas fotos os sargaços, as plantas aquáticas, os musgos, de outro tempo, em tentativa de comunhão e repulsão com a natureza que enfrenta a força do mar para sobreviver. Os musgos que resistem às marés. Nas imagens de Regina de Paula, tudo vira testemunha, as paredes do Forte de São João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, onde Fernanda caminha, vestida de branco, como um fantasma de outro tempo, como alguém que desconhece, mas encena a dor e o alívio de não pertencer ao tempo em que cracas e argamassas de conchas amalgamadas com óleo de baleia uniam as pedras da edificação. Proteção e punição. Inevitável a violência da confrontação, livro e água, religião e desalmados, brancos e negros, colonizador e colonizados, signos cristãos e os outros, arquitetura e mundos líquidos. Mas, “incumbe-nos saber onde e como a violência das nossas imagens irá gerar a força de que necessitamos para vivermos em comum”. 14

Destas misturas, “sangue e água”, afirmará a artista em outra obra, correm e ligam imagens díspares. Regina de Paula se apropria de fotografia de José Severino Soares, fotógrafo natural de Uberaba, Minas Gerais, que, no século XIX, documentava o Brasil interiorano, sertanejo. Na imagem escolhida pela artista, José Severino registra os índios Bororo – dos quais, no século XIX, havia dez mil sobreviventes – logo em seguida quase dizimados. Tal diminuição foi resultante da fome, dos confrontos com os brancos e das epidemias de contato. “Uma imagem pode matar”, voltamos à afirmação de Mondzain, e Regina oferta-nos uma hipótese, em Donde corre mistura de sangue e água, já que da Bíblia escorre água, como um insumo, uma matéria-prima algo tóxica, de efeitos ampliados e sem controle. Nas palavras da artista, acompanhamos seus interesses:

Esse trabalho surgiu da minha necessidade de tratar da questão da catequese jesuítica. Inicialmente, eu pretendia fazer algo com uma bíblia, tal qual aquela que fiz com a bíblia em espanhol e a pirâmide. Durante a minha pesquisa, buscando um elemento de nossos índios para relacionar à bíblia, deparei-me com a foto, não encontrei nada que a superasse, assim, resolvi o trabalho fotograficamente. 15

Já que a violência existe em potência, antes de ser ato, Regina de Paula opta pelos gestos, profere os enunciados. Aquilo que cabe ao autor, como nos termos de Agamben, sempre se situará à margem, nas bordas. Partindo dessa “borda inexpressiva”, o gesto do autor torna possível “um vazio lendário”. 16 Pois, como confirma Mondzain, “a força da imagem estaria em levar-nos a imitar”, ativando esse vazio, “e o conteúdo narrativo da imagem podia assim exercer diretamente uma violência, na medida em que faz fazer”. 17 A artista, aqui, escolhe, para fazer os gestos, as praias do Rio de Janeiro, a saber, a Praia Vermelha, o Arpoador e São Conrado. A Urca é o bairro proposto pela força das construções militares, mas também, por se aproximar de uma imagem atemporal, em que o Rio aparece como se mergulhado no passado. Anais-karenin, então, performatiza o encontro da Bíblia com o mar, Fernanda Canuta Ribeiro, a relação do corpo com a arquitetura militar, enquanto Ismael David rasga a Bíblia e Eder Martins de Souza a lança ao mar.

Nos citados gestos, vemos, então, o livro das palavras proféticas confirmando a potência da retirada do presente. Ainda que haja imagens seculares, tipologias emuladas do passado, encadernações, douramentos, o presente se retira para que a alegoria e os gestos sobrevenham. “Quando a palavra se torna profética”, nos dirá Blanchot, “não é o futuro que é dado, é o presente que é retirado, e toda possibilidade de uma presença firme, estável e durável.” 18 E assim a artista se dedica a uma cidade eterna. A arquitetura, as edificações não serão mais civis, antes, templos. E esse é um gesto que a acompanha em séries como Não habitáveis (Nova York, 1999) e Castelo atlântico, e em trabalhos como Templo de areia e Templo negro (os três últimos de 2012). Seja a escada rolante do World Trade Center ou um templo, de fato, em Jerusalém, a arquitetura que interessa à artista é uma promessa. E, assim, a imagem se coloca como uma troca de palavras, um templo fala a outro templo, “um homem fala a outro homem”, um livro fala a outro homem. A relação entre seres e coisas se dá por trocas intersubjetivas: “Não há contato de pensamento, nem tradução de palavras do indizível pensamento de Deus, mas troca de palavras.” 19

Encena-se melhor a sentença, em vez de apenas dizê-la.

A busca, nos gestos, é pela “surpresa de um enfrentamento”, em que o espírito sopra e cobre, misteriosamente, “todos os níveis de significação”. “Esse muro que é a Bíblia”, nos dirá Blanchot, “se tornou, assim, uma suave transparência em que se colorem de melancolia as pequenas fadigas da alma”. 20

1. Mondzain, Marie-José. Uma imagem pode matar? Lisboa: Vega, 2009, p. 5.

2. Idem, ibidem, p. 15.

3. Veloso, Caetano. “Livro”, canção de 1997.

4. Benjamin, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia, técnica, arte, política. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 165-196.

5. Mondzain, op. cit., p. 6

6. Idem, ibidem, p. 11.

7. Idem, ibidem, p. 13.

8. Blanchot, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 114.

9. Idem, ibidem, p. 115

10. Blanchot, op. cit., p. 117.

11. Alves, Castro. “O navio negreiro”, 1868. Disponível em: www.bibvirt.futuro.usp.br.

12. Mondzain, op. cit., p. 12.

13. Idem, ibidem, p. 20.

14. Idem, ibidem, p. 18.

15. Comunicação eletrônica em 29/11/2015.

16. Agamben, O autor como gesto. In Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 61.

17. Mondzain, op. cit., p. 14.

18. Blanchot, op. cit., p. 114.

19. Idem, ibidem, p. 119.

20. Idem, ibidem, p. 122.