Banhos e cortes existenciais: plásticas para corpos sagrados

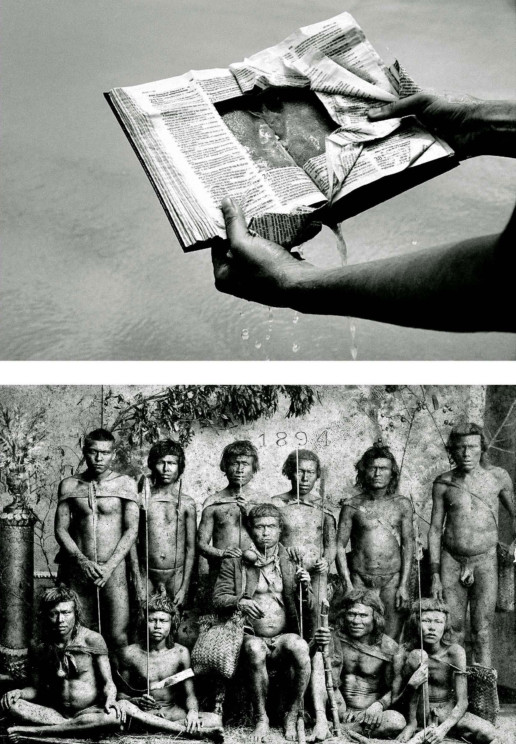

Bem, eu nunca havia parado para pensar na minha relação com o mar, sempre achei que tinha relação com a cidade, mas hoje percebi que é apenas uma parte. (…) Estranho nunca ter pensado conscientemente em como se dá a minha relação com o mar, pois parece óbvia, já que vivo no Rio de Janeiro, mas não é. Viver no Rio de Janeiro facilita a presença do mar em meu trabalho, mas não explica totalmente. A paisagem marítima, assim como a areia do deserto, tem horizonte e causa aquela sensação que chamamos de sublime. Ambas se mexem, estão sempre em transformação, então tem a questão do tempo e, mais recentemente, da história. E depois do mar com sua areia, veio o deserto e a Bíblia, em consequência de minha viagem a Jerusalém. Despenca uma imagem na minha cabeça. A Bíblia aberta com este corte quadrado no meio e preenchida de areia.1

O sentido de arqueologia de um acontecimento liminar é ampliado aqui para esta própria escrita espraiada, como entrada fenomenológica e mergulho hermenêutico às camadas de um pensamento-forma que se realiza por episódios e ações artísticas como causalidades reversas 2 na obra de Regina de Paula. A proposta também envolve reverter futuro que habita experiência no presente, e, por conseguinte, o que esse acontecimento reinventa do passado serve como ponto de entrada e travessia pelas transbordas dessa série de ações plásticas de Regina em livros e areias. As imagens vistas pela primeira vez em uma galeria registram diferentes banhos e cortes com e sobre a Bíblia – logo de imediato entrando em ressonância com a abordagem de Deleuze e Guattari para um acontecer que se dá como “ação do futuro sobre o presente ou do presente sobre o passado”. Assim, tanto para a artista quanto para minha posição de leitor – espectador – suspenso ou surpreso na experiência, o que de futuro está posto no que ainda não é plenamente consciente pela artista? O quanto de desvio paradigmático habita o não habitável desses cortes? Como se ressignificam os corredores, as perspectivas solitárias dos Não habitáveis? Sim, a Bíblia é um cubo na paisagem que se devolve concretamente ou dissolve literalmente, como escrita do padre Anchieta. Tomo a liberdade de me inscrever nessa praia – não morremos na praia e sim nascemos.

O primeiro impacto diante dessas escavações e banhos em escrituras remete à noção de rituais de transfigurações literárias como liberação de pensamentos-forma aprisionados em livros. Renasce na praia a escritura como corpo, aqui tomado como tempo zero dessa escrita encarnada. Dessas visões e subjetivações projeta-se a experiência dos sentidos e impulsos intuitivos que parecem tecer as ações e intervenções artísticas na Bíblia como cirurgias plásticas existenciais abrindo corredores – passagens em construções literárias sagradas, lavadas por areia, espuma e sol. A artista leva consigo todos a um lugar de fronteira, de pé e sobre a areia, como zona de incertezas entre os limites da razão concreta ainda dominante e banhos de descarrego. É daí que os corredores não habitáveis (1999-2005) e a série Cubo paisagem (2009) se ressignificam como reversões do passado causado por esse insólito futuro de uma nova maré de materialismo indissociável do espiritual e existencial. Seria esse acontecimento apenas de alcance individual, biográfico, ou de transbordos emergentes de um desconforto abismal do próprio lugar da arte no mundo ou dos nossos trópicos contemporâneos empobrecidos de experiências dos sentidos e de sentidos para as experiências? Quanta coragem da artista de mergulhar para dentro dessa experiência de entrega e errância de quem abre fendas entre mundos intocáveis entre si, das próprias escrituras sagradas no mar vivo? Regina oferece uma entrada dupla entre arqueologia e fenomenologia de uma consciência antecipadora de futuros líquidos ou fluidos que se materializam como metáforas (transportes) da razão e fé submetidas e submersas em espumas e areias insólitas.

Ao relatar esse episódio liminar do surgimento ou queda de “uma imagem na minha cabeça”, ela rejeita qualquer carga metafísica relacionada ao aparecimento dessa proposição causal de futuros não ainda conscientes de sua própria obra. No entanto, esse acontecimento pode ser tomado como plasmador plástico liminar de uma (des)construção intuitiva em processo que se vem realizando como arquitetônicas de passagens, espacializações significantes da crise do contemporâneo que é projetada não apenas como entrelugares mas como entrerrazões. Nessa desdobra para o inabitável do que uma razão coabita as outras razões, das construções literárias, do cubo na paisagem, o que se resgata pela experiência-imagem dos atos batismais em Bíblias é o contrafluxo das potências dos vazios que habitam os avessos, os intervalos não habitáveis, em que justamente atravessa o horizonte possível para os sentidos e pensamentos suspensos e livres das molduras racionais do nosso tempo.

Essas Bíblias atravessadas de labirintos palpáveis lembram o caminhar cego de Jorge Luis Borges, padre José de Anchieta ou Giambatista Vico, que igualmente escavaram os estados imaginários que emanam de enunciações das entrelinhas, dos pensamentos-forma antes de as escritas serem marcadas e fixadas nos livros. O avesso da literatura é litoral, parecem sugerir esses banhos batismais de dissolução das fixitudes dos pensamentos nas palavras – textos. O caminhar com os pés sobre a areia 3 convoca uma fenomenologia hermenêutica da percepção e significação latente de permutas e afetos mútuos entre lugares e papéis do artista, sujeito de uma razão em estado liminar autopoiético, como também arqueólogo do futuro de si mesmo, como o outro, o nós-outros em devir. Nada é fixo, nada está fixado e predeterminado; outrossim, a artista, que investe no pisar sobre a areia, também se reveste como forma – corpo e consciência da perplexidade existencial do tempo presente insólito em fluxo de futuro. Ao mesmo tempo que dá corpo para pensamentos-forma em obra-ação, imagem e performance, Regina retoma e oferece pela arte a experiência dos sentidos do ser contemporâneo na consciência de uma razão em trânsito na prática do seu limite – margem – que constrói em corredores e areias as ultrapassagens de sua própria trajetória artística.

O corte como descriação invertida do contemporâneo

Desde Lucio Fontana com o Concetto spaziale (1949), pode-se traçar uma genealogia especial do corte como recurso artístico de abertura para uma (anti)estética entre espacialismo e existencialismo que não apenas rejeita a ilusão da representação da pintura, mas a transforma em corpo, pele, ventre no resgate da luz em sua temporalidade fenomenológica plena. O corte e a dobra são adotados a partir dos anos 50 como tendências voltadas para a corporidade da obra como organismo atravessado pela matéria lúcida, espaço e cor, indissociáveis do som, cheiros e movimentos da vida. Cortar o metal como Amilcar de Castro e Franz Weissman também foi parte de impulsos de uma época de buscas de pulsações ambientais geográficas para a experiência Neoconcreta. Lygia Clark com o Caminhando, em 1964, radicaliza duplamente a Unidade tripartida de Max Bill ao transformar o gesto artístico para uma proposição ritualística e meditativa sobre a banda de moebius como fim da relação artista/espectador. Lygia Pape, em Divisor, também expande o Concetto spaziale de Fontana para um grande lençol branco como uma escultura-corpo de múltiplos corpos. Gordon Matta-Clark com os cortes precisos em pilhas de papel em 1974 se desloca para as paredes de galpões (intersecções cônicas) e casas em 1975, ainda materializando e incorporando a intervenção artística com espacialidade existencialista. Seguem-se ainda nessa mesma genealogia as paredes cortadas por Antonio Manuel na varanda do MAC em 1999.

Nesse conjunto de obras/gestos Regina incorpora também o legado de manifestações artísticas de desterramento e reterritorializações da arte via de retorno à terra ou ao mar. Desde o Contrabólide de Oiticica às intervenções na paisagem de Katie Scherpenberg, Regina de Paula dá um salto duplo para um horizonte de possibilidades – para o nascimento virgem do oceano-espuma de incertezas. Por isso, ainda não consciente, sua descriação do testamento é também uma escultura dissolução da arte no real – para intuir outros espaços-tempo de microutopias indissociáveis dos ritmos entre heterotopias e entropias cósmicas além das palavras.

Potência de futuro

Impressiona a potência de futuro indissociável do presente no surgimento dos atos e gestos de cortes de precisão geométrica nesse conjunto de Bíblias de Regina de Paula. Se, por um lado, essas operações de cirurgias plásticas em escrituras sagradas não estão soltas de seus trabalhos e processos anteriores, por outro, Regina é atraída por ressonância para uma constelação de artistas de diferentes décadas e gerações do século XX que foram conduzidos ou conduziram os fluxos e contrafluxos de experimentações intuitivas palpáveis, atingindo especificamente as relações fenomenológicas de significação orgânico-temporal dos suportes de suas obras como territórios encarnados de vivência/existência. Entrando para essa confraria transnacional e transtemporal, Regina multiplica a potência, a coragem e as fronteiras dos compromissos éticos do ser artista hoje. Com os pés sobre a areia, conspira intuitivamente com essa comunidade de artistas pelas afinidades e incômodos com o pensamento comum de suas épocas inacabadas. Igualmente, com eles lança mão de gestos cirúrgicos de cortar, dobrar e atravessar na própria carne e corpo da arte os suportes dos desenhos, telas brancas da pintura e livros, como exercícios e ofícios de transfiguração de um organismo-abrigo da arte em heterotopias concretas. Essas práticas se aproximam de ritos de passagem e resgates de vínculos entre matéria e espírito, pensamento e forma, pela incorporação de fluxos e fluidos da natureza em organismos plásticos e simbólicos da existência.

A série Sobre a areia ressignifica e amplia toda a trajetória da artista pelas relações e deslocamentos presentes entre geometria, perspectiva, construções e corredores, entre lugares inabitáveis e as performances quase batismais da Bíblia aberta e banhada no mar. Ainda assim, Regina continua recolocando o espectador como participador de suas travessias e superposições entre o real das incertezas da existência e um ideal pela presença flutuante ou escavada da geometria sobre a paisagem, mesmo sendo literária ou sagrada.

Pelas suas fotografias, ou grafias de luz, pode-se ainda ampliar o sentido de entrelugares como estruturas espacializantes ou territorializações de pensamento-forma em processo pela artista. Ainda, nos lugares não habitáveis, as imagens dos corredores encarnam heterotopias que atravessam ou justapõem o clássico ao anticlássico em shoppings e grandes escadas rolantes. Os não habitáveis, entrelugares, paradoxalmente são habitados pelo foco da artista nos pressupostos espaçotemporal da razão-consciência em trânsito de causalidades reversas do não mais moderno e nem mais contemporâneo e vice-versa. Para atravessar as imagens-esculturas do espaço-tempo é preciso gerar intervalos e dobras perspectivas entre linhas de forças e de fugas, planos confinados de sombras e infinitos pontos de luz. É, porém, no encontro e retorno ao mar, de pé sobre a areia, que outra redobra estética traz o neolítico ao medieval cristão, minimalismo ao barroco existencial, o silêncio fixo das palavras escritas para a presença em ato de corte e dobra das páginas. Ambas as séries se ressignificam como futuros – presentes em espacializações e temporalidades abertas para a passagem do olhar encarnado da fenomenologia existencial do ato de ser o sujeito da razão nomádica do próprio caminho-mundo da experiência artística.

Por outro lado, suas imagens quando expostas e deslocadas para a galeria transportam materializações de pensamentos-corpo-experiência como potência de inauguração de sentidos na existência – devolvidos à fenomenologia das percepções da arte. Se poderia dizer que a artista já escavava cuidadosamente os espaços das habitações não habitáveis por geometrias minimalistas como projeções de si sobre a solidão ou disfunção da condição moderna. Seja por vídeos ou assemblagens fotográficas, Regina coloca todos diante do mesmo confronto entre ordens da razão geométrica e os sentidos paradoxais da existência fluida – um outro sagrado. A proposta de atravessar um corredor como experiência “imóvel movente” do habitar o que não é habitável por imagens é deslocada para o cortar e se deixar interpenetrar pelo tempo-espaço do mundo e das escrituras sagradas, devolvendo impulsos e pulsações vitais aos corpos literários dos livros e da arte. Assim chega-se com a artista ao limite, fronteira, das margens do além litoral-literal, fora dos confinamentos dos espaços não habitáveis, como necessidade de desforma, descriar, na dissolução contínua do mar – quebrar das ondas nas areias.

Mesmo assim, sentada diante do mar, Regina traz o cubo renascentista como indagação de si própria enquanto mulher, com sua herança mestiça e sua formação brasileira em escola religiosa e academia da arte. Esse é o lugar-fronteira ainda não habitável, mas de pulsação de desejos de porvir, em que a artista é agente de um corte epistemológico mais amplo. O corredor não habitável, o cubo suspenso na paisagem, as escavações na Bíblia são levados às areias e ao mar, onde também deixa para trás o pós-estruturalismo, pós-moderno, pós-feminismo “na consciência de que os limites epistemológicos daquelas ideias etnocêntricas são também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, até dissidentes – mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades policiadas” . 4

As escavações em escrituras sagradas não são isoladas ou gratuitas. As fotografias de corredores são substituídas por precisos cortes quadrados colocando exposto o avesso orgânico da Bíblia, o ventre e as vísceras das construções literárias seculares como carne aberta, banhada de espuma, mar e areia. A frieza do minimalismo moderno escorre como ferida anacrônica do contemporâneo. Regina, talvez como ato e sonho diurno, está sujeita a essa liminaridade contundente do mal-estar do contemporâneo, colocando todos de pé no shopping ou na areia, suspensos por labirintos movediços de castelos e templos modernos e pós-modernos em desfazimentos plásticos – existenciais-espirituais. Passa por suas mãos o ato mais contemporâneo e anacrônico da artista, de inverter utopias imobilizantes, de descriar, “areiar” e aguar a fixitude racional e formalista dos oráculos e templos de certezas inabaláveis, expondo um vazio polissêmico, de possível inseminação material da espiritualidade ou, reversivamente, espiritual da materialidade líquida ou plasmática. Nessa passagem liminar para além da crise do sujeito contemporâneo, da desconstrução literária literal e litoral, a artista realiza um sonho diurno de compartilhamentos simbólicos com o mar; um ritual de transfiguração atinge o próprio desconforto do projeto inabitável das perspectivas modernistas. Além de tornar a Bíblia um corpo feminino, devolve ao útero do mar, fecundando em espumas, o apagamento existencial de escrituras em ato escultural do contemporâneo.

A errância de Regina é universal, ecoando tempos de desertos e labirintos de areia, com miragens e ruínas do habitar e da linguagem. Assim ela é levada pelos contrafluxos de imagens e forças contraditórias da consciência contemporânea, como aborda Agamben, para o estado anacrônico de ser que recusa o pensamento dominante do seu tempo. Simultaneamente é daí que seu trabalho ganha a potência paradoxal de contemporaneidade e futuro, territorialidade e corporidade, sendo equilíbrio frágil de ambiguidades projetivas de alertas e alarmes sobre nossas sonolências diurnas.

Ao mesmo tempo, a artista não deixa de praticar com grande dose de resistência e rigor, o que implica o “descriar o real”, 5 descriando também escrituras sagradas em nome da infância do ser linguagem em ação. Impressiona o impulso antropofágico da artista. Com pequenos gestos investe, como conduzida por um transe, no desterramento de textos hermeneuticamente fechados em narrativas religiosas seculares para os reencarnar de areia e sal enquanto verbos e provérbios contemporâneos.

Abre e rasga os livros, corta/retira suas carnes paginadas como um Matta Clark sobre casas abandonadas. Escava cuidadosamente seus miolos para abrir uma entrada/entropia e heterotopia de retorno ao infinito, como se pelo acontecimento único da linguagem descriasse a própria literatura no oceano. Já não se tem mais leitores de letras, mas sim da indizível nomeação do sublime. Entramos pela mão da artista por uma brecha borgeana esculpida com o rigor do construtivismo universal, para mergulhar o livro aberto do corpo metafísico ou miticopoético. Descobre-se com a artista um entrelugar-espaço imanente dos nós-outros, de ventre profundo por trás das páginas bíblicas. A seguir tudo se cobre de espumas, de areias do deserto e do mar, com infinitos grãos de cristais e de catedrais. Nessa cerimônia performática Regina reinventa, sem querer, a mitologia grega do nascimento de Vênus – ou Afrodite – fecundada pelas espumas e espermas de Urano castrado por Zeus.

Regina de Paula escava em camadas, sem saber, uma arqueologia de si própria, mas que ao mesmo tempo abre espaço para as inquietações que acompanham a história da infância da humanidade. Como diz Nietzsche, “em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados tal como dois mil anos atrás: como pode algo se originar do seu oposto, por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o próximo do egoísmo, a verdade dos erros?“. 6

Nesse movimento autopoiético Regina encarna um estado de infância indissociável da fecundação entre linguagem e existência. Tal como Peter Pál Pelbart 7 revisita Agamben, 8 Regina traz para sua experiência a “potência do não“ pela destruição do aprisionamento da linguagem pelo texto. Como um ser livre ou uma criança, transforma o livro em um corpo de dobras para desfolhamento e, com um sorriso especial, vai escavando suas páginas uma a uma. Após esse desfazimento ou descriação do livro, Regina faz um resgate existencial do acontecimento do ser-linguagem no mundo. Lança ao quebra-mar palavras “como se“ inaugurando mundos religados entre beleza-sublime e carne-espírito.

Assim também abrem-se passagens para os sentidos indizíveis das entrelinhas, dos intertextos de incertezas, fazendo do livro um corpo feminino, um ventre-espaço, liminar da dádiva humana – o demasiado humano – da arte na vida.

1. Conversa com a artista em 13 de outubro de 2015.

2. Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003, p. 431. “And it is true that the human sciences, with their materialist, evolutionary, and even dialectical schemas, lag behind the richness and complexity of causal relations in physics, or even in biology. Physics and biology present us with reverse causalities that are without finality but testify nonetheless to an action of the future on the present, or of the present on the past, for example, the convergent wave and the anticipated potential, which imply an inversion of time.

3. Referência à série Sobre a areia, apresentada em E fiquei de pé sobe a areia, na Galeria Mercedes Viegas Arte contemporânea (RJ), última individual da artista.

4. Bhabha, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 24.

5. Pelbart, Peter Pál. A potência do não. Linguagem e política em Agamben. In Furtado, Beatriz; Lins, Daniel. Fazendo Rizoma. São Paulo: Hedra, 2008, p. 22.

6. Nietzsche. Das coisas primeiras e últimas. In Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15.

7. Pelbart, op. cit..

8. Agamben, Giorgio. Infância e história. Destruição da experiência e origem da história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. Como o pó que o vento leva,

Entre a areia e o mar: fotoperformances de Regina de Paula

A fotoperformance é campo ainda pouco compreendido, justamente por se constituir como linguagem híbrida, aliando performance e fotografia, sem que as características de uma possam sobrepor-se e anular a outra. Desde seus primórdios, a performance caracterizou-se como ação efêmera, geralmente acompanhada da fotografia como dispositivo capaz de documentar e salvaguardar a memória dos fatos. A partir dos anos 60-70, no entanto, alguns artistas começaram a utilizar a fotografia não mais como mero registro, mas em relação intrínseca com a própria ação, substituindo a presença da plateia pela lente da câmera. A imagem fotográfica, antes uma coadjuvante, transformava-se então em imagem-conceito, num processo de natureza particular, que a conduzia para além de qualquer entendimento condicionado apenas a seu caráter documental (como registro de ação) ou à condição de fotograma convencional da linguagem cinematográfica (película do cinema), ou mesmo à vontade de estetização da imagem (a “arte da fotografia”). 1

No Brasil em especial, artistas de diferentes gerações dedicaram-se, embora não de modo exclusivo, à fotoperformance, destacando-se alguns trabalhos que de modos variados podem ser entendidos como tal: Poemas visuais/Língua apunhalada (1968), de Lygia Pape, P…………H………. (1969) e Des compressão……..compressãoDes. (1973), de Artur Barrio, Para um jovem de brilhante futuro (1974), de Carlos Zilio, Brasil nativo/Brasil alienígena (1977), de Anna Bella Geiger, Homenagem a George Segal (1975), Poema (1979) e Procuro-me (2001), de Lenora de Barros, Semeando sereias (1987), de Tunga, A coleta do orvalho (1994) e A coleta da neblina (1998), de Brígida Baltar, Quando todos calam (2009), de Berna Reale, entre outros. É nesse contexto que podemos pensar certos aspectos referentes aos trabalhos recentes de Regina de Paula aqui abarcados, produção que teve início com a série Sobre a areia (2014), em que uma jovem interage com um livro-objeto, concebido a partir de uma bíblia parcialmente escavada. O interesse da artista pela fotoperformance reside na ideia de fragmentação da imagem como uma essência, deixando vislumbrar uma narrativa suspensa em cada instante capturado pela câmera.

De início, o fato de Regina de Paula assinalar que esses trabalhos são fotoperformances não garante que sejam apreendidos e compreendidos desse modo – não no sentido de uma categorização que reduza as possibilidades semânticas dessas séries, enquadrando-as numa espécie de conceito-etiqueta fechado, mas de modo a fazer justamente o contrário, ou seja, estimular que certos aspectos a elas intrínsecos possam ser acessados, numa mirada mais ampla e aberta. É preciso considerar que, no contexto de uma publicação de artista, é possível que de fato esses trabalhos sejam visualizados apenas como fotografias, concordando-se, no entanto, que, isoladas ou em conjunto, elas já são capazes de insinuar movimento e uma duração no tempo. Indo um pouco mais além, são imagens fotográficas que guardam em si dupla natureza: constituem-se como imagens autônomas (fotografias) e, ao mesmo tempo, apresentam-se como partes de um todo, de uma sequência, constatação implícita no modo como são apresentadas página a página. No livro e fora dele, a série Sobre a areia reafirma essa característica, uma vez que esse trabalho, de modo particular, constitui-se como fotoperformance não só nas páginas da publicação, mas também por meio de uma sequência de fotografias impressas, expostas de modo a reforçar uma história – seja pela presença seja pela ausência de certas imagens na montagem (como lapsos temporais, elipses na narrativa, reforçando a ideia de que nem tudo pode ser capturado, mas sim imaginado).

Se isso é válido para Sobre a areia, há, no entanto, nas séries posteriores de Regina de Paula, outra problemática inerente: embora sejam visualizadas no livro como imagens fotográficas, apresentam-se, quando expostas, como vídeos, sendo imagens apreendidas uma a uma pelo espectador, à medida que são projetadas numa superfície que lhes sirva de anteparo. Desse modo, além do hibridismo entre performance e fotografia, essas fotoperformances apresentam relação íntima com uma terceira linguagem, estando próximas da noção de imagem sequencial – as séries apresentadas em stop motion, técnica muito utilizada no cinema de animação, não são videoperformances propriamente ditas, mas poderiam ser entendidas, se não completamente pelo menos em sentido estrutural, como exemplos de “quase-cinema”, conceito desenvolvido por Hélio Oiticica, em parceria com Neville D’Almeida, na década de 1970, uma vez que a narrativa temporal ocorre principalmente através da projeção de slides (sem, todavia, recorrer ao som), reforçando a ideia de que a noção de “imagem em movimento” extrapola em muito a categoria “cinema”.

De modo geral, em seu processo de concepção, no caso das séries de fotoperformances de Regina de Paula, duas técnicas sobressaem. 2 Por um lado, a mise-en-scène, quando a encenação performática é realizada diretamente para a objetiva, de modo a resultar em um conjunto de imagens expressivas e visualmente potentes. Por outro, a montagem, quando aquilo que é capturado pela câmera durante a ação é apresentado posteriormente numa sequência lógica, definida no processo de pós-produção, construindo sentidos não necessariamente idênticos aos do ato performativo em si. Desse modo, ação (performance) e imagem (fotografia) partilham de uma mesma intencionalidade artística, que ora dirige a ação para a câmera, ora edita o material capturado, compreendendo como essas duas instâncias se distinguem e simultaneamente permanecem em constante simbiose. Isso é tão evidente no caso dos trabalhos de Regina de Paula, que não é a artista quem atua ou opera o aparelho fotográfico, tornando-se antes uma espécie de “diretora de cinema”, orientando todo pormenor em cada etapa, da pré à pós-produção. 3 Mas há ainda outro aspecto de grande pertinência: a narrativa. Ela é o elemento que tece a ligação entre estes dois momentos – ação e imagem –, estabelecendo uma terceira temporalidade (diferente do tempo da ação performativa e igualmente do tempo da imagem fotográfica), posto que norteia todo o processo da artista, em busca de um resultado final específico (narrativa que se dá no tempo e constrói um sentido para a história a ser contada por meio de imagens), e que é depois apreendida, seja de que modo for, pelo espectador.

Nas séries de fotoperformances de Regina de Paula essa narrativa assume um tom alegórico. Cabe considerar certos aspectos relativos à origem desses trabalhos. Criados após uma viagem da artista a Israel, as ações procuram desenvolver um paralelo entre Jerusalém – a “cidade santa”, de forte apelo místico para as três maiores religiões monoteístas – e o Rio de Janeiro – cidade na qual Regina de Paula vive e trabalha, local marcado pela relação ora harmoniosa ora conflitante entre cultura e paisagem natural –, sem que, no entanto, essas referências geográficas sejam de fato explicitadas nos trabalhos. Ao recorrer a esses lugares (visual, espacial, cultural e/ou ideologicamente), o intuito da artista foi não só transportar o contexto bíblico para a cidade do Rio de Janeiro, como também propor

leituras cruzadas entre o cunho milenar de Jerusalém – sua fundação data do IV milênio antes de Cristo, tornando-a uma das cidades mais antigas do planeta –, e processos civilizatórios ocorridos no Novo Mundo, tendo a história e a paisagem carioca, em contínua transformação, como contexto para suas ações. Desse modo, ao eleger Jerusalém, por seu caráter místico, tradicional e cosmopolita, Regina de Paula realiza uma leitura da paisagem e da história do Rio de Janeiro como alegoria da história da humanidade, isto é, pelo particular aborda temas universais, comuns a um número considerável de pessoas. 4

Sobre a areia, 2014 Fotografia 43 x 65 cm (cada)

Na fotoperformance Sobre a areia uma jovem, sem que possamos reconhecer sua identidade, encontra-se numa praia, segurando um livro de capa preta. À medida que a ação ocorre, é possível identificar a natureza desse livro: trata-se de uma Bíblia, cujo miolo foi previamente recortado (o corte evidencia a presença de um quadrado). Diante de nossos olhos, com o soprar do vento, esse pequeno “livro” no interior de outro livro tem suas páginas reviradas, provocando o (des)encontro de trechos narrativos diferentes entre si, numa variedade finita de cruzamentos e infinita de significados, até o momento em que a presença física do livroobjeto é confrontada com a água do mar. A água que limpa, por sua força, também destrói, induzindo a jovem a arrancar essas pequenas páginas no interior da Bíblia – constitui-se assim uma lacuna, uma ausência, um vazio a ser preenchido, seja pela areia seja pela água do mar. Em certo momentos, é difícil mesmo estabelecer onde começa uma coisa e termina a outra, livro, água e areia formando um todo visualmente informe. O movimento das ondas parece enfim lavar pouco a pouco não só as palavras contidas no texto, como as histórias, saberes e doutrinas que o livro reúne, ato que constitui simbolicamente uma espécie de ritual de purificação. Em duas outras séries posteriores, bíblias são manipuladas por jovens negros, em contextos em que a relação com a paisagem passa a ser predominante – elementos como areia, rochas, vegetação, mar, nuvens e céu aparecem com muito mais força. Há também a presença de imagens: ora uma madona com o menino Jesus, ora uma representação da Pietá, em que a mãe dolorosa aproxima a face do rosto pálido de seu filho morto – reforçando a exegese da narrativa bíblica, em que uma cena parece prenunciar a outra. Confrontados com o horizonte, esses livros são continuamente manipulados: submersos, partidos, rasgados, arremessados em direção ao mar, fazem parte também de um ritual. Em sentido metafórico, a areia do deserto dá lugar à areia da praia, e aquilo que num primeiro momento sugeriria purificação, agora parece insinuar libertação, física, psíquica e moral.

Diferentemente das três fotoperformances anteriores, há outra série em que o que se vê é um espaço fechado, escuro, o interior de uma fortaleza; nesse local transita uma jovem negra com vestes brancas, fluidas, por vezes vaporosas. De fato, esta última série, em especial, apresenta um tom “fantasmagórico”: frente à imobilidade do cenário, à maior fixidez da câmera fotográfica, o movimento da jovem nega-se a assumir a mesma qualidade de imagem do espaço que ocupa, borra a superfície e mantém na imagem a fluidez simbólica da água do mar presente nas séries anteriores. Há uma proximidade da imagem insinuada daquela mulher em movimento com a mancha esbranquiçada na parede de pedra, como se, algumas vezes, uma fosse a manifestação da outra, à medida que os olhos do espectador percorrem aquele espaço – ou a superfície da imagem. A Bíblia, nesse caso, ausente da fotoperformance, aparece em uma única imagem-síntese: sozinha, aberta, diante do enquadramento de uma janela, cujo horizonte marca o encontro entre a superfície da água e o céu. Exposta na contraluz, é justamente a iluminação externa, no fundo da imagem, que destaca o livro apoiado no parapeito da janela, em contraste com o interior escuro daquela fortaleza. A relação interior/exterior e a metáfora do livro como ponte parecem ambas sintetizadas nessa imagem, que insinua algo para além de si mesma: mais do que o desejo, o poder sobre ele. O corpo da mulher, tanto quanto o corpo negro, foi dogmatizado, doutrinado, submetido ao controle físico e moral: seja no decorrer da história seja naquilo que persiste, no que ocorre e é ainda perceptível na atualidade.

Não se abstendo dos aspectos políticos, tanto quanto dos iconográficos, as fotoperformances de Regina de Paula não se permitem ser reduzidas ao âmbito da ilustração moral ou política, nem ao campo religioso ou histórico, e guardam aí sua força e potência enquanto arte – nas suas dimensões reflexiva, crítica e transformadora. A escolha da Bíblia como objeto de investigação artística no contexto contemporâneo pode parecer, a princípio, uma escolha anacrônica – embora o anacronismo seja uma das características mais comuns no modo como nos relacionamos com o passado 5 –, com o risco de exemplificar temas, agendas religiosas e pautas de militância política (com o intuito de instruir, denunciar ou mesmo reivindicar). Todas essas camadas estão implícitas nas fotoperformances de Regina de Paula; não se excluem, contudo, nem se tornam preponderantes a ponto de inviabilizar aquilo que somente a arte, a seu modo, é capaz de dizer, re(a)presentar ou mesmo enunciar.

1. Algumas ideias desenvolvidas neste texto desdobraram-se a partir do ensaio Fotoperformances – passos titubeantes de uma linguagem em emancipação, de Luciano Vinhosa, publicado nos Anais do 23o Encontro Nacional da Anpap, Belo Horizonte, 2014, p. 2876-2885. Disponível em: http://www.anpap.org.br/ anais/ 2014/ANAIS/simposios/ simposio08/Luciano%20Vinhosa. pdf. A pesquisadora Regina Melim utiliza a expressão “açõ es orientadas para fotografia e vídeo” ao referir-se a trabalhos que, por meio de um conjunto de ações empreendidas diante da câmera, acabam por instaurar a imagem do corpo como matéria artística, sem recorrer a sua presença física, literal (Cf. Melim, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).

2. “Em observação ao repertório da fotoperformance desenvolvido em seus momentos experimentais, podemos estabelecer ao menos três modos técnicos mais recorrentes em que se apresentou ou ainda se apresenta ao público: 1) colagem; 2) montagem e 3) mise-en-scène. As três técnicas podem, no entanto, aparecer combinadas ou individualizadas em um mesmo trabalho, mas o que as religa intrinsecamente é o fato de tomarem a produção da imagem como suporte artístico privilegiado, conferindo-lhe autonomia discursiva, a ação pensada para esse fim específico” (Vinhosa, op. cit., p. 2882).

3. A metáfora do artista como diretor de cinema aparece em Bourriaud: “O artista trabalha exatamente como um diretor que seleciona, de fato, o que vai se passar na frente da câmera. (…) Os artistas contemporâneos são diretores, essa é sua condição natural, quase espontânea” (Bourriaud, Nicholas. O que é um artista (hoje)? Arte & Ensaios, Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, EBA-UFRJ, Rio de Janeiro, ano X, n. 10, p. 78, 2003). Bourriaud recorre ainda ao conceito de pós-produção para enfatizar essa observação, “termo técnico usado no mundo da televisão, do cinema e do vídeo” e que “designa o conjunto de tratamentos dados a um material registrado: a montagem, o acréscimo de outras fontes visuais ou sonoras, as legendas, as vozes off, os efeitos especiais” (Bourriaud, Nicholas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 7).

4. Em termos literários, alegoria é uma figura de linguagem em que uma história é interpretada à luz de outra. Reforçando essa ideia, há pelo menos quatro diferentes acepções do termo: 1. modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada; 2. método de interpretação aplicado por pensadores gregos aos textos homéricos, por meio do qual se pretendia descobrir ideias ou concepções filosóficas embutidas figurativamente nas narrativas mitológicas; 3. texto filosófico escrito de maneira simbólica, com intuito de apresentar figuradamente ideias e concepções intelectuais; 4. obra de artes visuais que, por meio de suas formas, representa uma ideia abstrata.

5. Cf. Didi-Huberman, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015.

Ismael

Uma imagem pode matar, afirma Marie-José Mondzain. E, depois, deseja-se exibir a vingança. Assim, vemos representações diversificadas na história da arte. Imagens de morte, imagens que matam. Convivemos, hoje, com divisões radicais que remetem a momentos históricos, tais como os da revolução cristã, a doutrina que fez da imagem “o emblema de seu poder e o instrumento de todas as suas conquistas”. 1 Mas, imediatamente, culturas não icônicas responderam e, ainda hoje, respondem não só devido à discordância em relação à equivalência de um Deus-imagem, como em função da impossibilidade de fazer caberem todos no espelho dessa equivalência. “Todos” – utopia jamais resolvida. Portanto, só nos é dado lidar com equivalências, equiparações, símbolos, alegorias. Se não for pela força da lei, como haver humanidade? E a imagem se aproxima ou se distancia da vida real, de povos previstos nas traduções, cabendo por negociações e catequeses em crenças universais, enquanto outros seguem desconectados. A linguagem, a palavra, também lida com tal impossibilidade fadada à incompletude: a tradução.

Regina de Paula, em Sobre a areia, se apropria de Bíblias, em diversas traduções. Ali, a artista retira da doutrina monoteísta, seu signo escrito, seu álibi. Roland Barthes nos explica que a grandeza do mito é ter e ser como um álibi, capaz de se adaptar a diferentes tempos e locais. A Bíblia, então, é, antes de tudo, um álibi cuja tradução se deu por força, por violência. “A violência (…) não é um objeto”, dirá Mondzain, mas “a manifestação abusiva da força. A violência designa um excesso”.2 Regina, então, se entrega aos excessos: leva o livro sagrado junto ao mar, como se o ofertasse à natureza, como um presente, uma dádiva. Porém, os gestos se fazem em contracepção, transformam-se em imagens de destruição das páginas, desprendimento da encadernação, desmanche e impossibilidade de leitura. Mas, ao mesmo tempo, nos perguntamos: a Bíblia é um livro para ser lido? Sim, um livro fadado à tradução. “Os livros”, nos diz a canção, “são objetos transcendentes e podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro”. 3 Na Bíblia, coadunamos o “valor de culto” e o “valor de exibição”, como Benjamin nos explicou, diante de quaisquer objetos advindos da reprodutibilidade industrial, juntando, de vez, arte e religião. 4 Fato é que a série fotográfica de Regina de Paula tensiona a relação entre livro e visibilidade. A visibilidade, nos esclarece Mondzain, “desferiu um golpe no livro, do qual se decretou a fragilidade e a lentidão, quando comparadas à glória imediata e visível da encarnação e da ressurreição da imagem do Pai”. 5 As imagens emblemáticas, então, venceram as palavras,tornaram-se alfabetização, por longas alamedas das catedrais, funcionando como ornamento e texto, cinema e história em quadrinhos. Imagens que, na maioria dos casos, não possuíam corpo. Imagens “coisas e não coisas”. 6 E “a história da encarnação é a lenda da própria imagem”. 7 Portanto, as imagens precisavam de encarnação. Enfim, vemos o deserto descortinar-se em imagem, frequentando as paredes das igrejas e as ilustrações das Bíblias, pinturas e afrescos.

O deserto, lugar, segundo Blanchot, para a palavra profética, aquela que, mesmo sem testemunha, vivencia a errância, o nomadismo. “A fala profética é errante”, opõe-se à estabilidade e à fixação. A Bíblia guarda, com isso, sua existência nômade, “móvel” 8 e sempre traduzível, pois tem somente o deserto como lócus, precisa conquistar a linguagem de uma terra prometida, uma promessa.

Há povos, como os hebreus, que só começaram a existir no deserto, “aquele lugar sem lugar onde somente a aliança pode ser concluída e ao qual é preciso voltar constantemente, como ao momento de nudez e de extração que está na origem da existência justa”. 9 Regina de Paula, ao lidar com as imagens, os objetos, a cidade, busca essa nudez. Vê a praia e projeta linhas, coordenadas de perspectiva. As obras tratam, eminentemente, de aliança. A aliança entre o homem e os templos, a aliança entre os diversos pavimentos de um prédio, exercida por escadas rolantes; os corredores em aliança e condução por caminhos serpenteados. Mas, como bem sabe a artista, o excesso de aliança, de conexões, gera o labirinto, a imagem dos caminhos na angústia de não se encontrar a saída. A aliança, então, precisa ser flexível, adaptar-se, como o álibi de Barthes e a fita de Moëbius, ampliada por Lygia Clark.

Ismael é, no texto bíblico, o excluído da aliança, já que seu meio-irmão, Isaac, nascido depois, foi o deflagrador da aliança entre Abraão e Deus. Inevitável que se rasgue a Bíblia. Agar, escrava de Sarai, esposa de Abraão, tem de seu patrão um filho bastardo, Ismael, não reconhecido. Enquanto Sarai, sabendo do ocorrido, destitui Agar e seu filho de qualquer regalia, ou mesmo de sobrevivência, expulsando-os para o deserto. Ainda assim, a escrava se humilha, diante da sua proprietária, mas, depois de quatorze anos é expulsa novamente, já que Sarai conseguira ter um filho legítimo, Isaac. Mas, como em toda fala profética, nos termos de Blanchot, “de repente, um homem se torna outro”. 10 Nas anunciações de anjos, Abraão é informado que seus dois filhos trarão alianças, darão origem a povos e nações, Ismael, aos árabes, e Isaac, aos judeus.

Agar e Ismael são citados no poema de Castro Alves “O navio negreiro”, figurando, justamente, na saga de escravos, de povos “filhos do deserto”, vindos no “tombadilho” do navio, “Negras mulheres, suspendendo às tetas/Magras crianças, cujas bocas pretas/Rega o sangue das mães”. E diante da pergunta de quem são esses desgraçados, o poeta responde: “São mulheres desgraçadas (…) Como Agar sofrendo tanto/Que nem o leite de pranto/Têm que dar para Ismael”. Inevitável, diante de tais imagens, levantarmos os gestos da vingança, da mágoa, da violência, de quem escraviza e de quem é escravizado. “Eu deliro ou é verdade?” Perguntará Castro Alves. 11“É necessário admitir”, dirá Mondzain, que as imagens “se encontram a meio do caminho entre as coisas e os sonhos, num entre-mundo, num quase-mundo, onde talvez se joguem as nossas dependências e as nossas liberdades”. 12

Inevitável que essa violência suspenda “a passagem do ato”, como faz a artista ao atribuir o gesto de rasgar a Bíblia a Ismael e o de lançá-la ao mar a Eder. “Não nos interrogamos acerca do que a imagem faz”, afirma Mondzain, “mas do que ela faz fazer”. 13 A imagem “faz fazer” Regina de Paula pensar na destruição ou no atirar das Bíblias ao mar. “Faz fazer” a artista, em viagem a Jerusalém, pensar no templo na palma da mão, colocando-o como escala, comparando o mundo feito de areia com o outro, edificado.

E aqui vemos nas fotos os sargaços, as plantas aquáticas, os musgos, de outro tempo, em tentativa de comunhão e repulsão com a natureza que enfrenta a força do mar para sobreviver. Os musgos que resistem às marés. Nas imagens de Regina de Paula, tudo vira testemunha, as paredes do Forte de São João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, onde Fernanda caminha, vestida de branco, como um fantasma de outro tempo, como alguém que desconhece, mas encena a dor e o alívio de não pertencer ao tempo em que cracas e argamassas de conchas amalgamadas com óleo de baleia uniam as pedras da edificação. Proteção e punição. Inevitável a violência da confrontação, livro e água, religião e desalmados, brancos e negros, colonizador e colonizados, signos cristãos e os outros, arquitetura e mundos líquidos. Mas, “incumbe-nos saber onde e como a violência das nossas imagens irá gerar a força de que necessitamos para vivermos em comum”. 14

Destas misturas, “sangue e água”, afirmará a artista em outra obra, correm e ligam imagens díspares. Regina de Paula se apropria de fotografia de José Severino Soares, fotógrafo natural de Uberaba, Minas Gerais, que, no século XIX, documentava o Brasil interiorano, sertanejo. Na imagem escolhida pela artista, José Severino registra os índios Bororo – dos quais, no século XIX, havia dez mil sobreviventes – logo em seguida quase dizimados. Tal diminuição foi resultante da fome, dos confrontos com os brancos e das epidemias de contato. “Uma imagem pode matar”, voltamos à afirmação de Mondzain, e Regina oferta-nos uma hipótese, em Donde corre mistura de sangue e água, já que da Bíblia escorre água, como um insumo, uma matéria-prima algo tóxica, de efeitos ampliados e sem controle. Nas palavras da artista, acompanhamos seus interesses:

Esse trabalho surgiu da minha necessidade de tratar da questão da catequese jesuítica. Inicialmente, eu pretendia fazer algo com uma bíblia, tal qual aquela que fiz com a bíblia em espanhol e a pirâmide. Durante a minha pesquisa, buscando um elemento de nossos índios para relacionar à bíblia, deparei-me com a foto, não encontrei nada que a superasse, assim, resolvi o trabalho fotograficamente. 15

Já que a violência existe em potência, antes de ser ato, Regina de Paula opta pelos gestos, profere os enunciados. Aquilo que cabe ao autor, como nos termos de Agamben, sempre se situará à margem, nas bordas. Partindo dessa “borda inexpressiva”, o gesto do autor torna possível “um vazio lendário”. 16 Pois, como confirma Mondzain, “a força da imagem estaria em levar-nos a imitar”, ativando esse vazio, “e o conteúdo narrativo da imagem podia assim exercer diretamente uma violência, na medida em que faz fazer”. 17 A artista, aqui, escolhe, para fazer os gestos, as praias do Rio de Janeiro, a saber, a Praia Vermelha, o Arpoador e São Conrado. A Urca é o bairro proposto pela força das construções militares, mas também, por se aproximar de uma imagem atemporal, em que o Rio aparece como se mergulhado no passado. Anais-karenin, então, performatiza o encontro da Bíblia com o mar, Fernanda Canuta Ribeiro, a relação do corpo com a arquitetura militar, enquanto Ismael David rasga a Bíblia e Eder Martins de Souza a lança ao mar.

Nos citados gestos, vemos, então, o livro das palavras proféticas confirmando a potência da retirada do presente. Ainda que haja imagens seculares, tipologias emuladas do passado, encadernações, douramentos, o presente se retira para que a alegoria e os gestos sobrevenham. “Quando a palavra se torna profética”, nos dirá Blanchot, “não é o futuro que é dado, é o presente que é retirado, e toda possibilidade de uma presença firme, estável e durável.” 18 E assim a artista se dedica a uma cidade eterna. A arquitetura, as edificações não serão mais civis, antes, templos. E esse é um gesto que a acompanha em séries como Não habitáveis (Nova York, 1999) e Castelo atlântico, e em trabalhos como Templo de areia e Templo negro (os três últimos de 2012). Seja a escada rolante do World Trade Center ou um templo, de fato, em Jerusalém, a arquitetura que interessa à artista é uma promessa. E, assim, a imagem se coloca como uma troca de palavras, um templo fala a outro templo, “um homem fala a outro homem”, um livro fala a outro homem. A relação entre seres e coisas se dá por trocas intersubjetivas: “Não há contato de pensamento, nem tradução de palavras do indizível pensamento de Deus, mas troca de palavras.” 19

Encena-se melhor a sentença, em vez de apenas dizê-la.

A busca, nos gestos, é pela “surpresa de um enfrentamento”, em que o espírito sopra e cobre, misteriosamente, “todos os níveis de significação”. “Esse muro que é a Bíblia”, nos dirá Blanchot, “se tornou, assim, uma suave transparência em que se colorem de melancolia as pequenas fadigas da alma”. 20

1. Mondzain, Marie-José. Uma imagem pode matar? Lisboa: Vega, 2009, p. 5.

2. Idem, ibidem, p. 15.

3. Veloso, Caetano. “Livro”, canção de 1997.

4. Benjamin, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia, técnica, arte, política. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 165-196.

5. Mondzain, op. cit., p. 6

6. Idem, ibidem, p. 11.

7. Idem, ibidem, p. 13.

8. Blanchot, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 114.

9. Idem, ibidem, p. 115

10. Blanchot, op. cit., p. 117.

11. Alves, Castro. “O navio negreiro”, 1868. Disponível em: www.bibvirt.futuro.usp.br.

12. Mondzain, op. cit., p. 12.

13. Idem, ibidem, p. 20.

14. Idem, ibidem, p. 18.

15. Comunicação eletrônica em 29/11/2015.

16. Agamben, O autor como gesto. In Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 61.

17. Mondzain, op. cit., p. 14.

18. Blanchot, op. cit., p. 114.

19. Idem, ibidem, p. 119.

20. Idem, ibidem, p. 122.